NEWS&BLOG

ニュース・ブログ

2025.07.04|ブログ

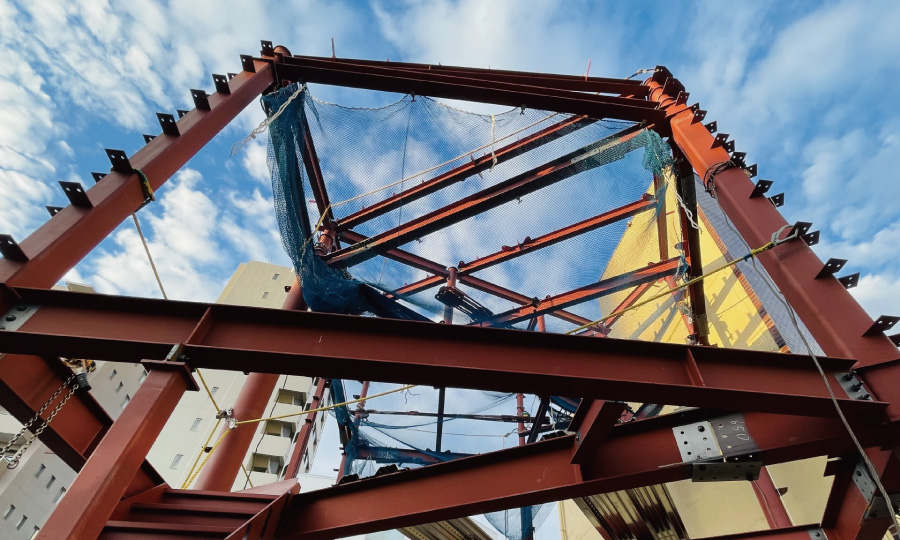

「躯体」を活かすリノベーション術:見えない骨格の魅力と可能性

リノベーションを考えるなら知っておきたい「躯体」の真髄

大阪や北摂エリアで、理想の住まいを求めてマンションや戸建てのリノベーション情報を集めている方であれば、「躯体(くたい)」という言葉を耳にする機会が多いのではないでしょうか。

しかし、この「躯体」が具体的に何を指し、なぜリノベーションにおいて重要なのか、正確に理解している方は案外少ないかもしれません。

「躯体」とは、簡単に言えば「建物の骨格」のことです。

私たち人間の骨や筋肉が体を支えているように、建物にもその重みを支え、地震や台風といった外部からの力に耐え、安全性を保つための「骨格」があります。

それが、まさに「躯体」なのです。

この躯体は、建物の安全性や耐震性を左右する最も重要な部分であり、時にはその存在感をあえて見せることで、空間に唯一無二の表情を与えることもできます。

特に、中古物件を購入して大規模なリノベーションを計画している場合、この「躯体」の理解が、理想の住まいを実現するための鍵となります。

この記事では、大阪や北摂でリノベーションを検討している皆様が、安心して理想の空間を創造できるよう、「躯体」の基本的な概要から、それを構成する主要な部材、代表的な構造の種類とそれぞれの特徴、さらには「躯体現し」というデザイン手法で躯体を活かすリノベーション事例まで、多角的に掘り下げて解説していきます。

あなたのリノベーション計画が、より深い知識と確かなビジョンをもって進むよう、ぜひ最後までお読みください。

躯体とは?建物の「骨格」を理解する

まずは、「躯体」とは何か、その基本的な意味と役割、そして混同しやすい「仕上げ材」との違いについて解説していきましょう。

躯体の読み方、役割、そして「構造体」としての重要性

躯体は「くたい」と読みます。 建物の骨格部分を指す言葉であり、具体的には以下の要素が躯体に含まれます。

基礎:建物の土台となり、地盤と建物を繋ぐ最も重要な部分。

壁:建物の重さを支え、地震や風といった水平方向の力に抵抗する「耐力壁」。

柱:建物の垂直方向の重さを支える。

床:人や物、建物の重さを支え、水平方向の力に抵抗する。

梁(はり):柱と柱を水平につなぎ、床や屋根の重さを支える。

これらの部材が一体となって、建物そのものの重さ(自重)や、家具・人などの重さ(積載荷重)、雪の重さ(積雪荷重)、風の力(風圧)、地震の揺れ、土の圧力、水の圧力など、あらゆる外からの力に抵抗し、建物を安全に保つことが躯体の最も重要な役割です。

そのため、躯体は建物の安全性や耐震性を直接的に左右する部分であり、「構造体」と呼ばれることもあります。

リノベーションを検討する際には、この躯体の状態を適切に把握することが、計画の成否を分けると言っても過言ではありません。

躯体と仕上げ材の違い:見えない部分と見える部分

建物の構造は、大きく「躯体」と「仕上げ材」の二つに分けることができます。

躯体

先述の通り、建物の骨格であり、建物の重さを支え、外力に抵抗する「構造」としての役割を持つ部分です。通常、私たちの目に触れることはほとんどなく、壁や天井、床の内部に隠れています。

仕上げ材

一方で「仕上げ材」は、建物を支える役割は持たず、主に「美観」や「機能性(断熱・防音など)」を向上させる役割を持つ部分です。居住者の目に触れる内装材や、外から見える外装材などがこれに該当します。

内装材の例:壁紙(クロス)、床のフローリング材、カーペット、タイル、天井材、間仕切り壁、建具(ドア、窓枠)など

外装材の例:サイディング、モルタル、タイル、塗装、屋根材など

リノベーションでは、この「躯体」と「仕上げ材」の関係性を理解することが非常に重要です。

仕上げ材は比較的自由に交換や変更が可能ですが、躯体部分は建物の構造に関わるため、安易な変更はできません。

躯体を活かすリノベーションとは、この見えない骨格の特性を理解し、最大限に活用するアプローチと言えるでしょう。

建築基準法における「躯体」関連の定義

実は、日本の法律である「建築基準法」には、「躯体」という言葉そのものの明確な定義はありません。

しかし、建物の安全性を確保するために、躯体と同義、またはそれに近い重要な部分として「構造耐力上主要な部分」や「主要構造部」について詳細な記載があります。

構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号より引用)

「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」

この定義は、建物の重さや外部からの力を直接的に支える、非常に重要な役割を持つ部材を網羅しています。

私たちが「躯体」と呼ぶ部分とほぼ一致すると考えて良いでしょう。

主要構造部(建築基準法2条5項より引用)

「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」

こちらは、建物の主要な部分を指しますが、構造上重要ではない一部の間仕切り壁や飾り柱などは除外される点が特徴です。

これらの法律上の定義からも、「躯体」がいかに建物の安全性と耐久性を支える根幹であるかがわかります。

リノベーションの際には、これらの部分の状態を専門家と共に確認し、必要に応じて補強を行うことが、長期的に安心して暮らすための重要なステップとなります。

躯体を構成する主な部材とその役割

建物の安全性を支える「躯体」は、様々な部材が組み合わさって形成されています。ここでは、その主な構成部材と、それぞれの役割や特徴について詳しく見ていきましょう。

基礎:建物を支える見えない土台

基礎は、建物の「足元」であり、建物の最も下の部分で全体を支える役割を担っています。建物の重みを地盤に均等に伝え、建物が傾いたり沈んだり(不同沈下)しないよう、安定性を確保する極めて重要な部材です。

基礎工事の方法は、大きく分けて2種類あります。

直接基礎(べた基礎・布基礎など)

地盤に直接コンクリートの土台を築いて建物を支える方法です。

べた基礎:基礎の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う工法で、地面から上がってくる湿気を防ぎやすく、地面全体で建物の重みを支えるため、比較的安定性が高いのが特徴です。

布基礎:柱や壁の下だけに鉄筋コンクリートの基礎を連続して配置する工法です。戸建て住宅では、この直接基礎が一般的です。

杭基礎

軟弱な地盤の場合に採用される工法で、地中深くまで杭を打ち込み、固い地盤(支持層)に建物の重みを伝える方法です。

マンションや高層ビルなどで多く採用されます。この場合、地面に打ち込まれた杭の部分までが躯体に含まれます。

基礎は建物の見えない部分ですが、その強度が建物の寿命や耐震性を大きく左右します。

中古物件のリノベーションを考える際は、この基礎の状態も必ず確認すべきポイントです。

柱:垂直に立つ建物の要

柱は、地面に対して垂直に立つ部材であり、建物の重さ(自重や積載荷重)を支え、上部の梁や床、屋根の重みを基礎へと伝達する役割を持ちます。

また、地震や風といった水平方向の力に対して建物を支え、倒壊を防ぐ上でも不可欠な存在です。

木造住宅の「軸組工法」では、この柱と梁が主要な構造体となります。マンションの鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)でも、柱は建物を構成する重要な躯体です。

通常、躯体としての柱は、壁や仕上げ材の中に隠れており、室内から直接見えることはほとんどありません。

そのため、リノベーションで間取りを変更する際などには、この「隠れた柱」の存在が制約となる場合があります。

構造上重要な柱は、原則として撤去できません。

梁:水平方向の連結と荷重支持

梁(はり)は、地面に対して水平方向に設置される部材で、柱と柱を連結し、屋根や床の重さを支える役割を持っています。

柱が垂直方向の力を受け持つ一方、梁は水平方向の力を受け持つことで、建物全体の骨組みを強固にしています。

梁も柱と同様に、通常は天井や床、壁の中に隠れており、躯体としての梁が露出していることは稀です。

ただし、リノベーションのデザインにおいては、この梁をあえて見せる「梁見せ天井」という手法が人気です。

これにより、天井が高く感じられ、開放感のある空間を演出できます。

この場合、既存の躯体である梁をそのまま活かすことになります。

また、建物を支える役割を持たない、装飾目的で設置される「化粧梁(見せ梁)」もありますが、これらは躯体には含まれません。

床:水平方向の強度を保つ面

躯体としての床は、垂直方向にかかる人や物、建物の重さを支えるだけでなく、地震や風などによる水平方向の力(剪断力)に耐え、建物全体の変形を防ぐ役割を持っています。

具体的には、床下の梁の上に設置されている「床版(しょうばん)」と呼ばれる部分が躯体に当たります。

私たちが室内から見ているフローリングやカーペットなどの床材は、あくまで仕上げ材であり、躯体ではありません。

床は、建物の水平方向の剛性を確保する上で非常に重要であり、リノベーションで床材を剥がす際には、この床版の状態も確認し、必要に応じて補強を行うことが、長期的な居住性を保つ上で大切です。

壁:建物を守る「耐力壁」

壁には、大きく分けて二つの種類があります。建物の重さを支えたり、地震や風といった外部からの圧力に耐えたりする「耐力壁」と、単に部屋を仕切るための「間仕切り壁」です。躯体に含まれるのは「耐力壁」の方です。

耐力壁

柱や梁と一体となって建物の強度を保つ重要な壁です。

通常、仕上げ材の中に隠れています。木造住宅では、筋交い(ななめに設置される補強材)が入っていたり、構造用合板が張られていたりすることもあります。

これらの耐力壁は、建物の倒壊を防ぐ上で不可欠なため、リノベーションで安易に撤去することはできません。

間仕切り壁

部屋と部屋を区切るための壁で、建物の構造を支える役割はありません。

そのため、リノベーションで間取りを変更する際に、比較的自由に撤去したり、新しく設置したりすることが可能です。

雑壁

デザインや目隠し、防火・防煙などの目的で設置される壁で、構造的な役割は持ちません。

鉄骨造における外壁

鉄骨造の建物では、骨組みが鉄骨であるため、外壁は主に雨風をしのぐ覆いの役割として設置されており、躯体には含まれません。

リノベーションで間取りを変更する際には、どの壁が耐力壁で、どの壁が間仕切り壁なのかを正確に把握することが非常に重要です。

専門家による適切な判断が必要です。

斜材(筋交い、ブレースなど):骨組みの補強役

斜材とは、柱と柱の間に斜めに設置される部材のことで、構造の耐震性や耐風性を高め、柱と梁で形作られる骨組みの変形を防ぐ役割があります。

木造の場合

「筋交い(すじかい)」と呼ばれます。壁の中に隠れて設置されていることがほとんどです。

地震の際に、柱と梁でできた四角いフレームが菱形に変形するのを防ぎ、建物の粘り強さを向上させます。

鉄骨造の場合

「ブレース」と呼ばれます。H形鋼などの部材が斜めに渡されており、工場や倉庫などではあえて露出させてデザインの一部としているケースも見られます。

斜材は、柱や梁が十分に太く強度がある場合や、壁全体で建物を支えるツーバイフォー工法などでは不要なこともあります。

しかし、特に古い木造住宅のリノベーションでは、耐震補強の一環として、既存の斜材の確認や新たな斜材の追加が検討される重要な部分です。

代表的な躯体構造の種類と特徴:建物の個性を知る

建物の躯体は、使用されている素材によって大きく分類されます。

それぞれの構造には異なる特徴があり、リノベーションの可能性や注意点にも影響を与えます。

ここでは、代表的な3つの躯体構造について解説します。

木造(W造):日本の伝統と温もり

木造(W造)とは、主要構造部(柱、梁、壁など)が主に木材で作られている構造です。

日本では古くから採用されており、戸建て住宅で最も一般的な構造です。

特徴

温かみと調湿性:木材は天然素材ならではの温かみがあり、湿度を調整する機能も持っているため、快適な室内環境を作りやすいです。

コスト:他の構造に比べて比較的安価に建築できる傾向があります。

リノベーションの自由度:軸組工法の場合、間仕切り壁の移動など、比較的間取りの自由度が高いのが特徴です。

工法

木造軸組工法(在来工法): 垂直方向の「柱」と水平方向の「梁」で骨組みを形成し、筋交いや構造用合板などで耐力壁を設けて建物を支える、日本の伝統的な工法です。

2×4(ツーバイフォー)工法:壁と床・天井の「面」で建物を支える工法で、高い耐震性や気密性を持ちます。構造壁が多いため、間取り変更の自由度は軸組工法より制限される場合があります。

躯体の強さ:基礎、柱、梁、床(床版)、そして耐力壁として機能する外壁などが一体となって躯体を構成し、耐震性に影響します。

大阪・北摂での位置づけ:大阪や北摂エリアでは、戸建て住宅の多くが木造であり、築年数の古い木造住宅をリノベーションする事例も非常に多いです。

鉄骨造(S造):強度と広大な空間

鉄骨造(S造)とは、主要構造部が主に鉄骨で作られている構造です。

特徴

強度と粘り強さ:鉄骨は粘り強く、地震の揺れを吸収しやすい特性があります。高い強度を持つため、柱や梁を太くすることなく、大空間や柱の少ない空間を実現しやすいのが特徴です。

種類

重量鉄骨造:厚さ6mm以上の鉄骨を使用し、強度が高く、主にマンションやビル、工場、倉庫などの大規模建築物で採用されます。

軽量鉄骨造:厚さ6mm未満の鉄骨を使用し、一般住宅や小規模店舗などで多く採用されます。プレハブ住宅の多くはこの軽量鉄骨造です。

耐火性:鉄は高温になると強度が低下するため、耐火被覆(耐火性の材料で鉄骨を覆うこと)を施す必要があります。

躯体の強さ:基礎、柱、梁、床(床版)が主な躯体となります。鉄骨造では、外壁は主に覆いの役割として設置されており、耐震性には直接影響しないため、躯体には含まれません。

大阪・北摂での位置づけ:大阪の都市部では、商業施設や中高層マンションに重量鉄骨造が多く見られます。軽量鉄骨造の戸建て住宅も点在しており、その特性を活かした広々とした空間のリノベーションが可能です。

鉄筋コンクリート造(RC造):耐久性と耐震性の両立

鉄筋コンクリート造(RC造)とは、主要構造部が鉄筋とコンクリートの組み合わせで作られている構造です。

特徴

強度と耐久性:コンクリートは圧縮力(押される力)に強く、鉄筋は引張力(引っ張られる力)に強いというそれぞれの素材の長所を組み合わせることで、非常に高い強度と耐久性を実現しています。

耐震性・耐火性:優れた耐震性と耐火性を持つため、大規模な建築物や高層マンションで多く採用されています。近年は高強度のコンクリートが開発されたことで、超高層マンションでの採用も増えています。

遮音性:密度が高いコンクリートの壁や床は、遮音性にも優れています。

リノベーションの自由度:壁式構造の場合は間取り変更に制限がありますが、ラーメン構造(柱と梁で骨組みを作る)の場合は比較的自由度が高いです。

躯体の強さ:基礎、鉄筋、コンクリート部分(壁、柱、梁、床版)が一体となって建物の強さを決定します。外壁もコンクリート一体型の場合は躯体に含まれます。

大阪・北摂での位置づけ:大阪や北摂の都市部では、中低層から高層マンションのほとんどがこのRC造です。マンションのリノベーションでは、RC造の特性を理解した上で、間取りやデザインの可能性を探ることが重要になります。

その他の躯体構造

上記以外にも、

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨の柱や梁の周りに鉄筋を配し、コンクリートを打ち込んで一体化させた構造です。

RC造とS造の長所を併せ持ち、さらに強度が高いのが特徴で、超高層ビルやタワーマンションなどで採用されます。

ブロック造

コンクリートブロックなどを積み上げて壁を作る構造です。

日本ではあまり一般的ではありませんが、一部の戸建て住宅や倉庫などで見られます。

などがあり、建物の種類(戸建てかマンションか、一般住宅か商業施設か)や規模、建築された年代などによって、採用される躯体構造は異なります。

ご自身の物件がどの構造に該当するかを知ることは、リノベーション計画の第一歩となります。

「躯体現し」で魅せる!唯一無二の空間を創造するリノベーション術

リノベーションにおいて、建物の骨格である「躯体」は、単なる構造体としての役割だけでなく、その素材感や表情を活かしてデザインの一部として取り込む「躯体現し(くたいあらわし)」という手法が注目されています

躯体現しとは?

躯体現しとは、既存の内装材(壁紙、天井材、床材など)を解体した後に、通常は仕上げ材で隠す躯体部分(コンクリートの壁や天井、木の梁や柱など)をあえて露出させ、そのまま内装として利用するデザイン手法です。

コンクリートの無機質な質感や、木材の温もり、そして剥き出しの配管や配線が織りなすインダストリアルな雰囲気が、住空間に独特の個性と表情を与えます。

特定の部屋全体を躯体現しにしたり、リビングの天井の一部だけを躯体現しにして高さを強調したりと、部分的に取り入れるケースも多く見られます。

躯体現しにできる場合とできない場合:確認すべきポイント

躯体現しは魅力的なデザイン手法ですが、すべての建物で自由に採用できるわけではありません。

いくつか注意すべき点があります。

断熱材の施工方法

建物の断熱材の施工方法によって、躯体現しに向き・不向きがあります。

外断熱: 躯体の外側に断熱材を施工する方法です。この場合、躯体は室内に露出させても断熱性能を損なわないため、躯体現しに適しています。

内断熱: 躯体の内側(室内側)に断熱材を施工する方法です。この場合、躯体現しにするために内装材と断熱材を撤去してしまうと、断熱性能が著しく低下してしまいます。

後から室内に改めて断熱材を施工する方法もありますが、その分コストと手間がかかります。

マンションの最上階・角部屋

マンションの最上階や角部屋では、外部に接する天井や壁に断熱材が入っているケースが多いため、天井や壁を躯体現しにしたい場合は、断熱材の有無と施工方法を事前に確認しましょう。

マンションの管理規約

マンションの場合、管理規約によって躯体への加工や、遮音性に関わる工事が制限されているケースがあります。

特に、天井を躯体現しにする場合、上階の生活音が響きやすくなる可能性があるため、管理組合の許可が必要となることがあります。

必ず事前に管理規約を確認し、管理組合に相談しましょう。

躯体の状態

既存の躯体の状態も重要です。コンクリートのひび割れや汚れ、木材の腐食などがひどい場合は、躯体現しにしても美しくない場合があります。

その際には、補修や塗装などで見た目を整える工事が必要となります。

躯体現しのメリット・デメリット

躯体現しを検討する際は、そのメリットとデメリットを理解し、ご自身のライフスタイルや求める空間に合っているかを慎重に判断しましょう。

【メリット】

デザイン性の高さ

コンクリートの無機質な質感、木の素材感、剥き出しの配管・配線が織りなすインダストリアルな雰囲気は、デザイナーズマンションなどで人気が高く、個性的で洗練された空間を演出できます。「コンクリート打ちっぱなし」は、このデザイン性を内装に取り込んだ代表的な例です。

特に、大阪のクリエイティブな空間を求める方や、北摂の自然素材を活かした住まいづくりを考える方にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

天井が高くなり開放感が生まれる

天井を躯体現しにする場合、通常は天井材と躯体の間に設けられている空間(二重天井の場合)をなくすため、その分天井が高くなります。これにより、空間に広がりが生まれ、開放感を強く感じられるでしょう。狭い空間でも、視覚的な広がりを演出する効果が期待できます。

コスト削減につながる場合も

仕上げ材の費用や施工手間を削減できるため、場合によってはコストダウンにつながることもあります。ただし、躯体の補修や清掃、配管・配線の整理・塗装など、躯体現しならではの工事費用が発生することもありますので、一概には言えません。

【デメリット】

防音性・断熱性の低下の可能性

仕上げ材(特に二重天井や二重壁の内側に断熱材や防音材が入っている場合)を撤去することで、外と室内を隔てる層が減り、防音性や断熱性が低下する可能性があります。

防音性:マンションの場合、上階の生活音や外からの音が響きやすくなることがあります。特に、コンクリートの床や壁は音を伝えやすいため、対策が必要になる場合があります。

断熱性:外断熱ではない建物で躯体現しにすると、夏は暑く、冬は寒くなる可能性があります。特に大阪の夏の暑さや冬の冷え込みを考えると、快適な室温を保つためには、別途断熱補強を検討する必要があります。

対策としては、窓を高断熱サッシに交換したり、壁の一部に吸音材を施したり、床にカーペットを敷くなどの工夫が考えられます。

配管・配線の見た目問題

中古住宅で躯体現しにすると、壁の中に隠れていた電気配線や給排水管がむき出しになります。これらが経年劣化で見た目が良くなかったり、きれいに配管されていなかったりする場合、そのまま露出すると生活感が出てしまい、デザイン性を損なう可能性があります。その際には、配管・配線をきれいに整えたり、塗装したりする工事が必要となります。

結露のリスク

特にRC造のコンクリート壁を躯体現しにする場合、室内の湿度と外気温の差によって結露が発生しやすくなることがあります。結露はカビの発生原因にもなるため、換気対策や調湿効果のある素材の利用なども検討が必要です。

躯体現しは、個性的で魅力的な空間を創り出す一方で、上記のような注意点やデメリットも存在します。計画段階でリノベーション会社と十分に相談し、建物の特性やご自身のライフスタイルに合わせた最適な方法を検討することが成功の鍵です。

まとめ:躯体を知り、リノベーションで理想の住まいを創造する

「躯体」とは、建物の骨組みを指す建築用語であり、基礎や柱、梁、床、壁(耐力壁)などが含まれます。

建物の重さを支え、地震や風などの外圧から建物を守る、まさしく「安全」の要となる部分です。

躯体は、建物の構造耐力上主要な部分であり、その種類は木造(W造)、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)などが代表的で、それぞれに異なる特性を持っています。

リノベーションを計画する際には、まずご自身の物件の躯体構造を把握し、ホームインスペクションなどでその状態を正確に診断することが非常に重要です。

そして、この躯体の特性を理解し、それをデザインとして最大限に活かすのが「躯体現し」という手法です。

コンクリートの無骨な雰囲気や、木の温もりを直接感じられる空間は、個性と開放感あふれる唯一無二の住まいを実現します。

ただし、躯体現しを行う際は、断熱性や防音性の低下、配管・配線の露出といったデメリットや注意点も存在します。

これらを考慮し、専門家と共に適切な対策を講じながら計画を進めることが成功の鍵となります。

「無機質な雰囲気の部屋にしたい」「歴史ある建物の良さを活かしたい」「天井を高くして開放感を出したい」といったご希望がある方は、ぜひリノベーションによる躯体現しを検討してみてください。

私たちクローバーハウスは、大阪・北摂エリアで、お客様一人ひとりのライフスタイルと建物の特性に合わせた最適なリノベーションプランをご提案しています。

躯体の専門知識を持つプロフェッショナルが、お客様の夢の実現をサポートいたします。

ご自身の理想の空間をリノベーションで形にしたいとお考えでしたら、ぜひお気軽にクローバーハウスまでご相談ください。

お客様と共に、安全で快適、そして心豊かな住まいを創造していきましょう。

クローバーハウスは、大阪・北摂地域での新築、建て替え、リフォーム・リノベーション、住まいの事なら何でもご相談いただけます!

耐震診断、住まいのインスペクションなどもお気軽にご相談ください。

大阪・北摂エリアでの中古物件探しからリノベーションまで、ワンストップでご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

物件探し×リフォーム・リノベーションをワンストップでご提案

家を探す。買う。リノベーションする。

理想の暮らしを北摂で。

クローバーハウス Clover house

大阪府吹田市金田町5-19

大阪・北摂エリア:吹田市・豊中市・箕面市・淀川区・東淀川区

→電話でお問合せ

→メールでお問合せ

→LINEでお問合せ

→相談予約

→資料請求